[한국은행 경제용어 700] 간접금융과 직접금융 💰 어떤 방식이 경제를 움직이는가?

자금은 경제의 혈액입니다. 이 혈액이 원활하게 돌기 위해서는 잉여 자금을 가진 주체(가계, 정부, 일부 기업)와 자금이 필요한 주체(대부분의 기업, 스타트업 등) 간에 원활한 자금 흐름이 일어나야 하죠.

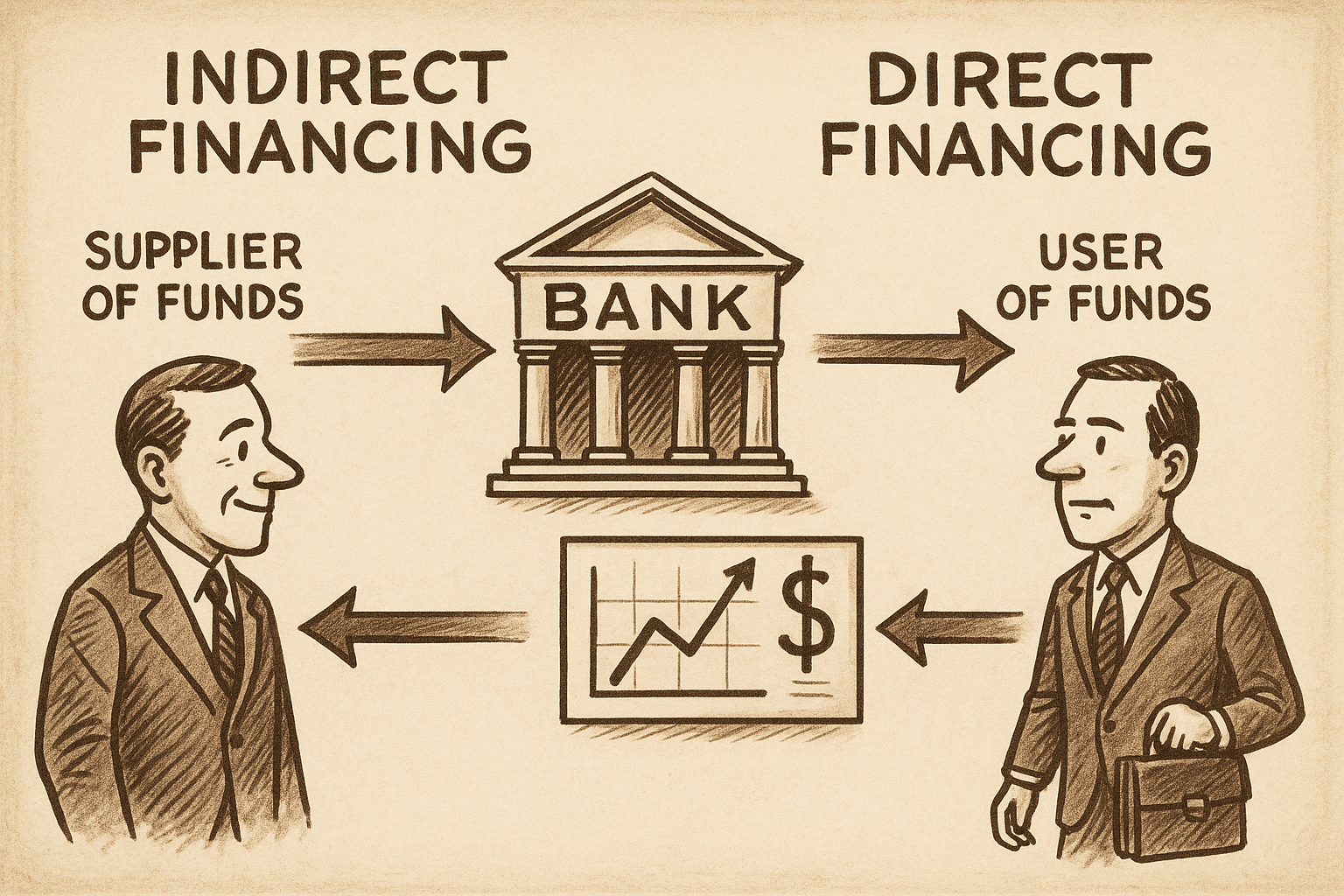

이 자금 흐름을 어떻게 연결하느냐에 따라 두 가지 방식이 존재합니다. 바로 간접금융과 직접금융입니다.

간접금융 (Indirect Financing) 🏦

“은행이 중간에서 대신 빌려주는 방식”

간접금융은 은행, 저축은행, 신용협동조합 같은 금융기관이 중개자 역할을 수행합니다.

예를 들어, 내가 은행에 예금을 하면, 은행은 이 자금을 바탕으로 기업에 대출을 해줍니다. 이때, 돈을 빌려준 사람(예금자)과 돈을 빌린 사람(기업)은 서로 알지 못하고, 은행이 모든 위험을 떠안습니다.

📌 특징 요약

- 은행이 자금 흐름을 조절

- 정보 비대칭 해소 기능

- 중소기업이나 신용도가 낮은 주체에게 유리

- 예금자 보호 장치 존재

직접금융 (Direct Financing) 📈

“자금이 필요한 사람이 직접 시장에서 투자자를 만나는 방식”

직접금융은 주식이나 채권 발행을 통해 자금을 조달하는 구조입니다.

예를 들어 한 스타트업이 사업 자금이 필요할 때, 금융기관을 거치지 않고 주식이나 채권을 시장에 발행하여 일반 투자자에게 직접 판매합니다.

이 경우, 투자자는 발행자의 재무상태, 성장 가능성 등을 직접 평가하고 투자 결정을 내려야 하죠.

📌 특징 요약

- 자금 조달자와 투자자 간 직접 연결

- 자금 운용의 투명성 필요

- 정보 접근성이 높을수록 유리

- 대기업, 혁신기업에게 유리

어느 쪽이 더 이상적인가? ⚖️

사실 정답은 없습니다. 경제구조와 발전단계에 따라 적절한 비중이 다릅니다.

🇰🇷 한국처럼 중소기업 비중이 크고, 정보 비대칭이 큰 경제에서는 간접금융이 더 안정적입니다.

반면 🇺🇸 미국처럼 자본시장이 발달하고 벤처 투자 문화가 활발한 곳은 직접금융 비중이 높습니다.

둘은 경쟁 관계이기도 하지만 동시에 상호 보완적입니다.

예컨대, 경기 불황기에는 은행 대출이 위축되지만 자본시장은 살아있을 수 있고, 반대로 자본시장이 위축되면 간접금융이 버팀목이 되기도 하죠.

금융 선진국의 공통점?

🔍 금융시장 발달 = 직접금융 비중 증가

결국 자본시장 인프라(증권거래소, 감사제도, 공시 시스템 등)가 탄탄해질수록 직접금융의 역할은 더욱 커집니다.

벤처 생태계, ESG 투자, 그린금융 등이 활성화되려면 직접금융 체계의 강화가 필수입니다.

마무리 ✍️

직접금융과 간접금융은 경제의 양 날개입니다.

은행의 안정성과 자본시장의 혁신성을 모두 균형 있게 키워나가는 것이 금융선진화의 핵심입니다.

지금 우리 경제는 어느 쪽에 더 기울어 있나요? 그리고 앞으로는 어떤 균형을 추구해야 할까요?

📌 연관 개념 추천 포스팅

🔍 연관 키워드

직접금융 간접금융 차이점 / 자금조달 방법 / 금융제도 이해하기 / 은행과 자본시장 비교 / 금융시장 구조